Oleh : Wilson Lalengke

Jakarta – suarakalimantan.com, mempublikasikan berita tentang daftar 57 calon kabupaten baru dan 8 calon provinsi baru tertanggal 21 Juni 2019. Berita itu kemudian direspon sehari kemudian oleh Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang pada intinya menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar alias bohong. “Kabarbangka.com telah menyebarkan Hoax Daerah Pemekaran. Hoax tersebut memfitnah institusi Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini telah mengaku mendapat rilis resmi dari Puspen Kemendagri. Padahal, rilis tersebut tidak pernah ditulis dan disebarkan Puspen Kemendagri.” Demikian rilis yang dapat dibaca di situs resmi Kemendagri.go.id.

Lebih jauh, pihak Kementerian menganggap bahwa pembuatan dan publikasi berita bohong tersebut dianggap sebagai kejahatan, dan akan dilaporkan ke Dewan Pers untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku. “Segera kami laporkan ke Dewan Pers. Media tersebut telah melakukan kejahatan, mengarang dan menyebar fitnah,” tegas Bahtiar Baharudin, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri.

Romlan, pimpinan redaksi kabarbangka.com, telah mengaku khilaf dan meminta maaf atas kesalahan tersebut. Dirinya juga sudah menghapus isi berita bohong atau populer disebut hoax itu dari situs media Kabarbangka.com dan menggantinya dengan ungkapan permintaan maaf kepada publik, Kementerian Dalam Negeri serta DPR-RI.

Langkah kesatria mengakui kesalahan dan meminta maaf sang pemimpin redaksi Romlan tentu patut diapresiasi. Penulis secara pribadi, dan organisasi PPWI (Persatuan Pewarta Warga Indonesia) sangat menghargai sifat baik untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada publik dan para pihak terkait yang merasa dirugikan. Semoga ketulusan hati dan permintaan maaf itu dapat dipertimbangkan oleh para pihak, seperti Kementerian Dalam Negeri, DPR-RI dan Dewan Pers.

Namun begitu, kasus Romlan dan Kabarbangka-nya itu tidak dapat dilihat sepintas lalu saja sebagai hal yang lumrah, dan dibiarkan berlalu tanpa makna. Kasus ini sesungguhnya sangat krusial dan fenomenal, ia ibarat titik puncak kecil gunung es yang tampak di permukaan air saja. Persoalan substansial yang amat besar, yang selama ini tenggelam di bawah permukaan, semestinya dikeker dan dicarikan solusinya oleh semua kalangan, terutama pemangku kewenangan terkait media massa dan pemberitaan.

Harap diketahui bahwa Romlan itu adalah pemegang Sertifikat Wartawan Utama yang dikeluarkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan ditandaptangani oleh Ketua Dewan Pers. Seorang wartawan utama, tentulah sudah melewati berbagai pelatihan dan praktek serta pengalaman bermedia-massa dan melakukan tugas jurnalistik yang cukup panjang. Romlan sudah pasti melangkah dari tahap sertifikasi wartawan pemula, wartawan madya, untuk kemudian mengikuti ujian kompetensi wartawan utama.

Berdasarkan fakta tersebut, patutlah kita berasumsi bahwa pelaksanaan sertifikasi kompetensi wartawan, yang oleh banyak pihak dianggap sebagai kebijakan “memandai-mandai”, meminjam istilah orang Sumatera, selama ini banyak menyimpan masalah dan penyimpangan. Seorang rekan wartawan senior Metro-TV beberapa waktu lalu menyatakan enggan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) karena menurutnya, dia adalah sarjana ilmu komunikasi dari perguruan tinggi ternama di Surabaya, plus sudah mengikuti magang yang ketat, plus (lagi) pengalaman sebagai wartawan di berbagai posisi yang cukup lama. Sementara, kata dia lagi, penguji UKW itu adalah orang-orang yang tidak paham jurnalistik, atau jikapun penguji adalah orang media, ilmu mereka sudah out-of-date alias kedaluwarsa, tidak sesuai dengan kemajuan zaman.

Dari informasi yang terhimpun, Romlan diduga hanyalah tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dengan tingkat pendidikan yang demikian itu, sangat dapat diprediksi kemampuan jurnalisme yang bersangkutan. Anehnya, PWI dan Dewan Pers tidak hanya memberikan kelulusan sebagai wartawan utama, tetapi juga mempercayakan yang bersangkutan menjadi salah satu penguji UKW. Keadaan itu menandakan bahwa sangat patut diduga dalam proses UKW itu ditumpangi oleh kepentingan pribadi para oknum terkait, seperti oknum di institusi PWI, oknum Dewan Pers dan yang bersangkutan sendiri.

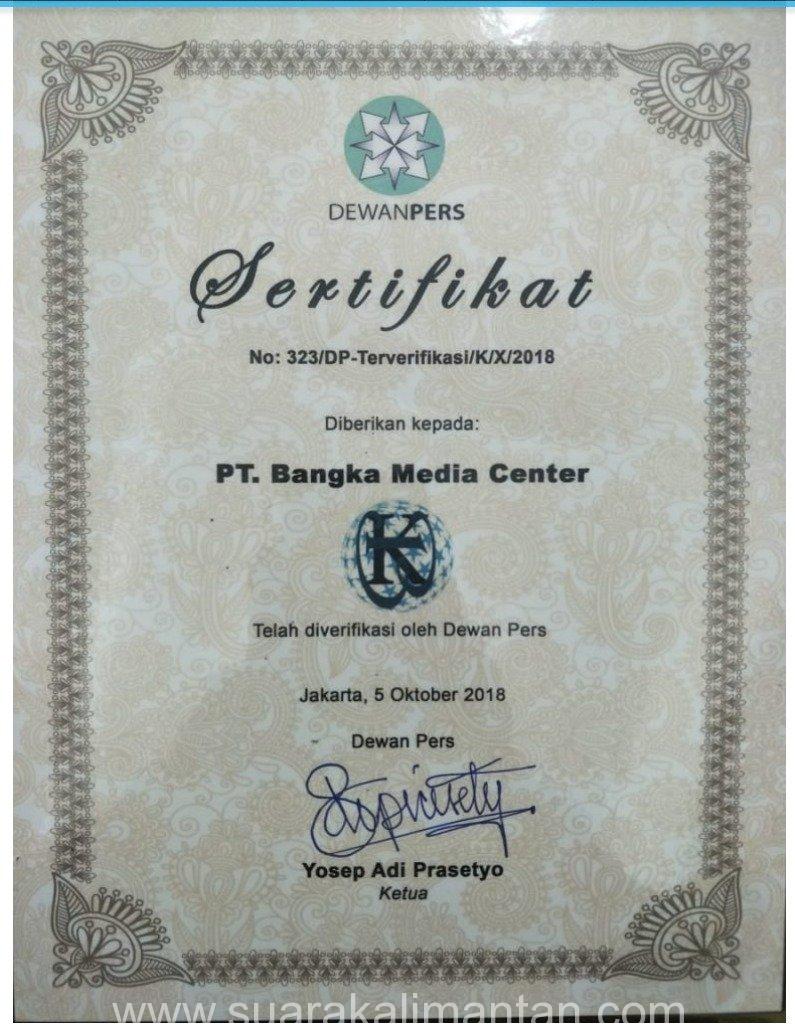

Dari situs media Kabarbangka.com, kita juga dapat melihat bahwa media ini sudah diverifikasi dan mendapatkan Sertifikat Dewan Pers. Selama ini, publik memahami sertifikat Dewan Pers yang diberikan kepada sebuah institusi media massa sebagai stempel halal bagi media tersebut melakukan kerja-kerja jurnalisme. Jadi, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa sajian media berstempel halal dari Dewan Pers merupakan makanan sehat dan halal bagi masyarakat.

Dengan pemahaman seperti itu, publik dapat menilai kondisi media Kabarbangka.com yang dihalalkan oleh Dewan Pers, baik secara fisik tampilan atau desain media yang amat sederhana maupun dari isi pemberitaannya. Mempublikasikan berita bohong dan mencatut nama lembaga negara di tingkat pusat memerlukan keberanian liar yang luar biasa bagi seorang jurnalis. Mungkin sekali, keberanian semacam ini yang dinilai Dewan Pers sebagai sesuatu yang layak dijadikan indikator kelulusan sebuah media massa untuk diberikan sertifikat halal.

Benar, semua orang bisa salah, bisa khilaf, bisa alpa. Setinggi apapun tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan, tingkat keprofesionalan dan kehandalan seseorang; pun setinggi apapun tingkat moralitas seseorang, ia dapat saja sewaktu-waktu tergelincir dalam kesalahan. Demikian juga dalam persoalan jurnalisme. Wartawan legendaris bisa salah, seperti juga wartawan pemula. Media sekelas Jawa Pos juga bisa tersandung masalah pemberitaan bohong seperti pada kasus publikasi terkait berita hoax ketidak-netralan TNI tempohari.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa kekeliruan dalam pemberitaan dapat saja terjadi oleh siapapun, kapanpun, di media manapun. Sepanjang khilaf dan alpa masih menjadi bagian manusiawi dari manusia, maka kesalahan publikasi media massa, apalagi media sosial, sangat mungkin terjadi di mana-mana. Terlebih lagi bicara informasi, yang tiada satu informasipun di dunia ini yang bebas nilai, bebas kepentingan, imparsial seratus persen. Informasi juga, selengkap apapun, sedetil apapun, seprofesional apapun, secanggih apapun pengerjaannya, pasti tetap mengandung “error” atau kesalahan. Hasil penelitian ilmiah bidang ilmu pasti saja tidak bebas dari faktor margin error.

Level wartawan utama tidak menjamin pemiliknya mampu bekerja profesional, handal, dan kredibel sesuai predikat sertifikasi yang disandangnya. Stempel halal media massa yang diberikan Dewan Pers bukan jaminan bahwa media tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sebuah institusi media harapan publik. Sertifikat UKW dan tanda verifikasi media hanya kertas mati, yang tidak mutlak dijadikan referensi untuk menentukan keprofesionalan dan kredibilitas seorang jurnalis dan sebuah media.

Kenyataan itu bukan berarti perlu dibiarkan, dibiasakan, dan dinihilkan begitu saja. Proses perbaikan harus tetap menjadi perhatian dan dilakukan sepanjang hayat. Dalam setiap tahapan jurnalistik, semestinya peningkatan kualitas keakuratan, kefaktual-an dan keterkinian informasi menjadi mutlak. Untuk itulah, sifat taat azas wajib menjadi ruh yang berdiam dan tumbuh di dalam setiap orang, terutama setiap pewarta dan jurnalis. Prinsip 5W+1H misalnya, harus menjadi landasan suci yang menjadi rujukan setiap informasi/berita yang akan disampaikan oleh setiap pembawa berita, bahkan oleh semua orang. Prinsip check and recheck menjadi sangat penting agar keakuratan dan ke-valid-an setiap informasi dapat ditingkatkan. Demikian juga dasar filosofi penyebaran informasi 3B, yakni Benar, Baik, dan Bermanfaat, harus menjadi nafas kehidupan bagi semua orang, terutama yang berkarya di bidang jurnalisme.

Kembali ke kasus Romlan dengan Kabarbangka-nya, kiranya puncak gunung es itu menjadi catatan dan evaluasi bagi para pemangku kepentingan bidang pers, terutama Dewan Pers yang saat ini dipimpin oleh seorang mantan Menteri Pendidikan. Kebijakan UKW yang sudah dijalankan hampir 10 tahun terakhir ini, ditambah verifikasi media, oleh Dewan Pers, telah digugat ke PN Jakarta Pusat oleh masyarakat pers beberapa waktu lalu. Hasilnya, gugatan ditolak. Sesungguhnya salah satu esensi gugatan itu adalah bahwa kebijakan Dewan Pers itu telah mendegradasi hasil pendidikan formal kesarjanaan dan pengalaman profesionalitas ribuan wartawan selama ini. Demikian juga dengan verifikasi media yang telah melahirkan diskriminasi massif, yang salah satunya adalah kekeliruan pemahaman tentang konsep hakiki tentang media massa sebagai alat penyampai pesan antara komunikator (pengirim pesan) dan komunikan (penerima pesan).

Kekeliruan kebijakan Dewan Pers itu menjadi terstruktur dan sistemik ketika para pemangku kepentingan di daerah-daerah mengaminkannya. Perlakuan diskriminatif terhadap wartawan yang adalah rakyatnya si pemda sendiri, dan media massa yang ada di daerahnya, menjadi pemandangan sehari-hari di hampir setiap sudut negeri ini. Di kalangan aparat negara seperti Polri dan TNI, kondisinya ibarat istilah para milenials 11-12 dengan institusi pemda. Bahkan, TNI mewajibkan wartawan yang berminat untuk mengikuti lomba menulis tentang TMMD harus memiliki sertifikat UKW dan medianya terverifikasi.

Di dunia bisnis, lebih parah lagi. Nasib wartawan ibarat tinggal di Afrika Selatan jaman apartheid, ada kulit putih (ber-UKW) dan kulit hitam (non-UKW). Jika Anda kulit hitam, jangan sekali-kali berlaku kritis terhadap para pengusaha. Jika ditemukan pemberitaan faktual namun kritis terhadap sebuah perusahaan di medianya, jeruji besi menjadi kamar kematian Anda. Dewan Pers akan dengan mudah tersenyum berlepas tangan hanya dengan alibi “Yang bersangkutan belum UKW dan atau medianya tidak terverifikasi Dewan Pers, silahkan masukan ke penjara”.

Lebih dari semua uraian di atas, yang paling penting untuk dievaluasi oleh Pengurus Dewan Pers yang baru di bawah M. Nuh sebagai ketuanya, adalah bahwa kebijakan UKW dan verifikasi media itu bertentangan dengan semangat yang dikandung oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dari keseluruhan 21 pasal yang ada di Undang-Undang Pers tersebut, tidak ditemukan satu pasalpun yang secara tegas alias tidak ambigu dapat dijadikan payung hukum pelaksanaan UKW dan verifikasi media. Justru yang terjadi adalah bahwa penerapan kebijakan UKW dan verifikasi media merupakan pembangkangan terhadap pasal 2, 3, 4, 6, 8, 9, dan pasal 15 UU Pers.

Langkah kongkrit yang perlu diambil sebagai respon atas kasus Romlan dan Kabarbangka.com, dikaitkan dengan kebijakan UKW dan verifikasi media adalah melakukan moratorium atas kebijakan tersebut, diikuti dengan audit menyeluruh terhadap UKW dan verifikasi media selama ini. Audit itu tidak saja meliputi keuangan negara yang digunakan pengurus Dewan Pers, namun juga terhadap SDM (wartawan) dan media yang telah tersertifikasi. Auditing SDM itu penting untuk mengukur tingkat keberhasilan program UKW dan sertifikasi yang sudah dicapai, apakah berbanding lurus atau tidak dengan pengeluaran anggaran negara yang sudah digunakan selama ini.

Penulis Adalah Ketua Umum PPWI, Alumni PPRA-48 Lemhannas RI, Lulusan Pascasarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University Inggris dan Applied Ethics dari konsorsium Utrecht University Belanda dengan Linkoping University Swedia, Sekjen Kappija-21 (Keluarga Alumni Program Persahabatan Indonesia Jepang Abad 21)